03 Allier

Baillon Au milieu du XIXè siècle, la tuilerie Baillon, (devenant ensuite la tuilerie Bernard dans les années 30) s’installe à proximité du bourg (500m à l’ouest, en direction du Donjon) et permet l’emploi de 10 à 20 ouvriers dans ce village principalement agricole. Malheureusement, elle est contrainte de fermer en 1970 et fut entièrement détruite en 2007. Elle produisait des tuiles plates ou mécaniques, de rive, de fronton, des briques pleines et creuses et des drains permettant le drainage dans les fermes.

10 Aube

Montiéramey : Ancienne tuilerie de M. Millard active en 1850, Piney : Tuilerie des Petits-Usages elle est construite entre les années 1596 et 1610, sur des terres démembrées des Petits-Usages des communes de Piney et d’Aillefol (Géraudot). A cette époque, le duc de Luxembourg ayant érigé en fief le domaine de François de Vienne, prit le titre de « seigneur de la Tuilerie » et se fit appeler « Monsieur de la Tuilerie ». Mesnil St Père : C’est sur l’initiative des Comtes de Champagne qu’elles furent établies au XIIIe siècle. il y avait anciennement un nombre considérable de tuileries appartenant à des particuliers. Chacune d’elles payait à l’abbaye de Montieramey une redevance annuelle. Il existait encore 7 tuileries en 1885. Il n y’ a plus que trois tuileries, en 1966, qui furent englouties sous les eaux du lac de la Forêt d’Orient. Troyes : D’abord dans cette localité la tuilerie Mocqueris avait été transportée sur la route de Montreuil. Cette industrie, dirigée par monsieur Mocqueris, occupait une trentaine d’ouvriers St-Parres-les-Vaudes A compléter Source J. Schweitzer in Troyes d’hier et aujourd hui &Voinot in Barbizier pour l’aube

21 Côte d’Or

Cinq zones de fabrication bien distinctes dans ce département

Chatillonnais : 2 Nod – lugny

Dijonnais & Val de Saone : 3 Dijon – Tart – Vonge

Mirebellois : 2 Beze

Montbardois : 2 Montbard – Venarey

Sombernonnais : 4 Sombernon – Pont Royal – Saffres

répartis en dix lieux

Il y a pas moins de 11 localisations en Côte d’Or recensées à ce jour où douze tuileries ont proposé ce type de tuile, identifié par les marquages retrouvés lors de nos recherches ou par «des réclames» d’époque. Les éléments connus à ce jour sur les archives de ces douze entreprises sont assez disparates voir inexistantes mais le peu que l’on en sait est déjà précieux.

Chatillonnais

Lugny ( près Leuglay) : Tuilerie de Lugny P dimensions : 330x155x90 mm

La chartreuse de Lugny a été vendue comme bien national à Mr Lacordaire, père du célèbre abbé dominicain, cette propriété à été rachetée par un nommé Lasnier dont la demoiselle a épousé Mr Landel Nicolas qui eut ce bien de la dame et a continué l’activité des chartreux qui avaient une tuilerie pour leur usage.

Nod-sur-Seine : Tuilerie Monniot – dimensions catalogue : 350x190x100 mm 1,5 kg

– dimensions exemplaire : 350x170x90 mm 1,2 kg

Monniot Henri , architecte à Châtillon-sur-Seine, il a conçu les plans de L’église de Gevrolles ainsi que la flèche à lanternon de l’église de Belan sur Ource, . L’église St Genest, la maison de charité et la reconstruction partielle du Pont des Troubles à Aisey-sur-Seine ont été réalisées sous sa responsabilité, ainsi que la caisse d’épargne de Chatillon en 1882, et le lavoir de Bellenod sur Seine réalisé vers 1854 . Il était propriétaire de la tuilerie de Nod sur Seine située vraisemblablement sur la commune de Vauroy. Un papier à entête de sa tuilerie daté des années 1850 nous permet de connaître le type de produit qu’il réalisait.

Henri Monniot s’est éteint en 1893 et repose au cimetière St Vorles. Quant à la tuilerie elle même, le seul élément d’information dont on dispose est le fait qu’elle était toujours dans le giron de la famille après la première guerre , et qu’elle a été déclarée en faillite en 1933.

Dijonnais & Val de Saône

Dijon : Tuilerie Galliac P dimensions : 340x170x90 mm

En 1835 le sieur Galliac Antoine sollicite auprès du prefet l’autorisation de construire deux fours : l’un pour la chaux l’autre pour brique ou marchandise de tuilerie. Au terme d’une information » commodo-incommodo » il recoit une autorisation de construction la même annèe

sources archives municipales de Dijon

Tart le Bas : tuilerie dimensions

Située au nord du village, cette tuilerie datant du XIXe fut convertie en sucrerie distillerie active jusqu’en 1953. Elle devint ensuit une ferme puis, mise à disposition du lycée agricole en 1977, à usage de ferme pédagogique.

Vonges : a completer

Mirebellois

Bèze : Le territoire de la commune de Bèze possède de la terre glaise d’excellente qualité qui a permis au cours des siècles l’implantation de plusieurs tuileries tant pour les habitations que pour le monastère.

Grande Tuilerie P dimensions : 385x165x90 mm,

Jean Chambrette fonde la « grande tuilerie- Briqueterie de Bèze » rue de la porte de Bessey En 1835 ,

Source : Bèze petit village grande histoire ,Gabriel Porcherot, édition de l’ Armançon

Tuilerie de la petite Fontaine P dimensions : 358x165x90 mm

création du baron Thenard Ce nom aurait inspiré à Victor Hugo Thenardier de son livre les Misérables car ils avaient été opposé dans le cadre la réduction du temps de travail des enfants proposé par Hugo

Montbardois

Montbard : Tuilerie M. Brenot P dim 335x160x80 mm

C’est sur le cadastre napoléonien de 1831 qu’apparaît une tuilerie sur la commune de Montbard au hameau de St Pierre corroboré par le recensement de 1836 où il est mentionné sur ce même hameau un dénommé Simonnot Pierre en qualité de « fermier & thuilier ». L’activité de la fabrication de la tuile à Montbard semble avoir été à son apogée vers 1871 avec trois fabriques déclarées dont celle de Brenot Jean, de Cachy Jacques, ainsi que celle de Vachez Jean Baptiste. Il n’y a pas moins de 14 ouvriers tuilier inscrits au registre à cette date. En 1881 il ne subsiste plus que quatre ouvriers tuiliers recensés,

Venarey-les-Laumes : Tuilerie J. Meurgey &Cie (Union des tuileries du Centre) P

dimensions 320×150 mm

Le modèle issue de cette tuilerie pparaît dans un catalogue de 1903, une tuile fabriquée par la société Meurgey et Cie qui a toute les caractéristiques d’une tuile violon. Cette tuilerie appartenait a l’union des tuileries du centre, grouement d’une trentaine d’entreprises de céramiques situées dans une zone géographique située de la Saone -et-Loire au Bas-Rhin. Il y avait un seul catalogue pour tout le groupement et toutes les commandes devaient etre faites a Macon, le siège de la société. Ce groupement dura j’usqu’en Juin 1906.

Sources du Musée de Pargny sur Saulx

Sombernonnais

Pont-Royal (Clamerey) : Tuilerie Roty-Bottard P + dimensions 340x160x90 mm

la présence du canal inauguré en 1832 et une matière première acceptable, a fait de Pont Royal un lieu tout à fait propice pour fabriquer des tuiles.

Pierre Routy et son épouse Jeanne Bottard , fabricants de tuile sont présents à Maison blanche en 1866. . Ils semblent avoir arrêté leur activité vers le début des années 1880. En 1896 il ne reste sur le village de Clamerey plus que quatre tuiliers. Il n’y a plus trace de tuilier sur Clamerey en 1907

Saffres : Tuilerie Driot-Fleurot P + dim 310x160x100 mm

Au recensement de 1876 était mentionné au lieu Dieu, écart du village, un potier, preuve qu’une matière première de qualité existait sur la commune

C’est à partir de 1880 qu’apparait la présence d’une tuilerie à Saffres. Elle a fonctionné avec jusqu’ à 4 ouvriers

Driot Antoine marié à Fleurot Marie apparaît en qualité d’ouvrier tuilier de 1872 à 1876 sur le registre de la commune de Clamerey au lieu dit Maison Blanche. C’est à Saffres de 1881 à 1896 installé au bord de la Brenne qu’il est enregistré comme tuilier. La tuilerie arrête son activité en 1895. En 1906, Driot est réputé rentier. En 1911 la tuilerie devient une auberge tenue par un certain Krucker Joseph. De nos jours il ne persiste aucune trace de cette tuilerie

Sources Histoire de Saffre de Marie Thérése Gavat

Sombernon : Tuilerie Latreille dimensions 335-340x165x90 mm

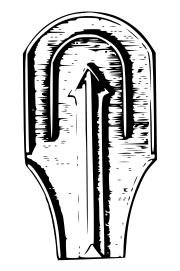

Verso marquage Latreille Sombernon Sgdg

tuile Sombernon Latreille verso tuile Sombernon Latreille comparatif recto

à gauche à créneau à droite tuile à index

les marnes de la région de Sombernon furent toujours propres à la fabrication de tuile et les premiers écrits relatifs à la fabrication de tuile dans cette localité datent du 16e siècle. Au début du 18 e siècle la tuilerie fut confiées a bail à un certains Menetrier qui réalisa entre autre des tuiles de couleur obtenue par mélange d’oxyde de plomb à un colorant destinées au château de Sombernon. La famille Menetrier était encore dans les lieux en 1789.

Sources Bernard Lanier. édités par le GAM (Groupe Archéologique du Mesmontois) de Mâlain.

Latreille

La tuile »Latreille » est celle que l’on retrouve le plus abondamment en Cote d’Or, avec ses différents marquages, dimensions et types qui ont évolués au fils du temps. On peut s’interroger sur les motivations qui ont animé le fabricant pour proposer ces variantes dont aucune, à priori, n’offre d’ avantage supplémentaire en terme d’étanchéité ou de facilité de pose. On peut même s’étonner de découvrir certaines tuiles marquées LATRIELLE Sombernon

Pierre Latreille apparaît sur les registres de recensement en qualité de fabricant de plâtre en 1841 à l’age de 28 ans . En 1846 il est alors marié a Anne Marie Brullard agée de 24 ans et exerce toujours la profession de fabriquant de platre . Inscrit comme fabricant de tuile en 1856 date de la fin de la guerre de Crimée, il est alors agé de 44 ans et son épouse Fontette Fanie en a 17 ans de moins. Ils sont domiciliés 1 rue haute.

Pierre Latreille au recensement de 1861 cinq ans plus tard a l’age de 49 ans , est alors marié à Fontette Elisabeth agée de seulement 22 ans ; ils ont élu domicile au 199 de la rue haute.

Le 21 avril 1869, un garde-mines visite les carrières situées sur le territoire de la commune de Sombernon. Les carrières d’argile alimentant les 3 tuileries de Sombernon sont exploitées par : Latreille avec un ouvrier, Lécorché Claude avec un ouvrieret Guyot Nicolas avec 3 ouvriers.La hauteur du massif exploité varie entre 2 et 3 m et l’abattage se fait à la pioche.

Pierre Latreille devient maire vers 1870. En 1886, c’est sa veuve qui est à la tête d’une fabrique de plâtre. Cinq ans plus tard à l’âge de 57 ans elle apparaît comme négociante sur les registres,

Pour affiner l’ envergure du personnage ci après un Extrait de Histoire de Sombernon (Cote d’or) 1892 par B Sautereau prêtre retiré a Sombernon «Pierre LATREILLE – Né le 15 février 1812 … il fut fabricant de plâtre et de tuile à Sombernon. Breveté pour ses tuiles de différentes formes, il fut honoré d’une médaille d’or à l’exposition de Dijon en 1858,et médaillé aussi aux expositions de Troyes et Besançon en 1860. Il mourut en 1885 laissant deux beaux établissements, l’un pour la fabrication du plâtre, l’autre pour la fabrication des tuiles. Pierre Latreille était un homme calme et intelligent. Il fut maire de Sombernon depuis 1870 jusqu’à sa mort.»

Denizot

Tuilerie Denizot P + dimensions 335x170x100 mm

Eugène Denizot apparaît en tant qu’industriel au recensement de 1906, Agé de 50 ans il est né à Sombernon, marié à Marie Louise Tiblot, originaire de Corcelles les arts. Apparaissent dans ce même recensement plusieurs tuiliers, dont Maton Claude et Crépias Alexandre né a St Bardoux. Au recensement suivant de 1911 c’est la veuve Denizot qui apparaît sur les registres comme cultivateur

l’annuaire Fournier en 1911 – 12 fait état de : Denisot (tuilerie) et fabricant de plâtre.

Dans le recensement de 1926, Sombernon ne compte plus qu’un seul industriel tuilier Mr Ledoux Georges né à Colombier en 1880. Il a employé près de 15 personnes domiciliée sur le bourg. On n’a pas à ce jour trace de fabrication de tuile violon de sa fabrication.

tuile de fabrication indéterminée

provenant d’un toit d’Ampilly les Bordes et installé désormais sur une petite dépendance à Bouze les Beaune cette tuile semble être une évolution de la tuile violon à partie supérieure circulaire

Dimensions

Tuile LFI verso tuile LFI comparaison recto

Photos B.A

On remarque deux variantes au recto de cette tuile: une complètement rectiligne en partie supérieure, l’autre à droite mêlant une partie rectiligne soulignée par une courbe tangente.

25 Doubs

Saint-Hypollite : Tuilerie Blondeau P dimension 350×180

qté 37 au m2 poids 1,575

Extrait du guide du briquetier Emile Lejeune

En 1818 Auguste Blondeau fait l’ acquisition du moulin d’Artus pour le transformer en Brasserie puis lui adjoint une usine de fabrication de quincaillerie. En 1838 Blondeau s’associe aux frères Delavelle et réalise une usine à fer sans autorisation de l’administration. Au début des années 1840 à la suite de nombreux incendies, obligation lui est faite de couvrir les bâtiments de l’usine en tuile. En 1942 une autorisation est demandée d’ajouter une fabrique de tuiles superposées aux fours de forges pour cuire les tuiles. Auguste Blondeau décède en 1868 et son fils Stanislas lui succède. Aprés 1970 les forges les forges sont rachetées par la Cie Viellard et Migeon. En 1935 le dernier feu est arrêté mais une tréfilerie et une pointerie continuerons leur activité jusqu’en 1954. L’histoire se termine en 1967 lors de la vente du dernier département de la société l’entité »cellulose »

39 Jura

Thervay : Tuilerie Bourcet P

Il y a à Thervay une belle tuilerie appartenant à M. Bourcet, qui l’exploite, et dans laquelle huit ouvriers sont continuellement occupés ; une gypserie, occupant trois ouvriers, y est annexée.

sources Dictionnaire GEOGRAPHIQUE, HISTORIQUE et STATISTIQUE Des communes de la Franche-Comté De A. ROUSSET Tome VI (1854) & catalogue collection »oustau »